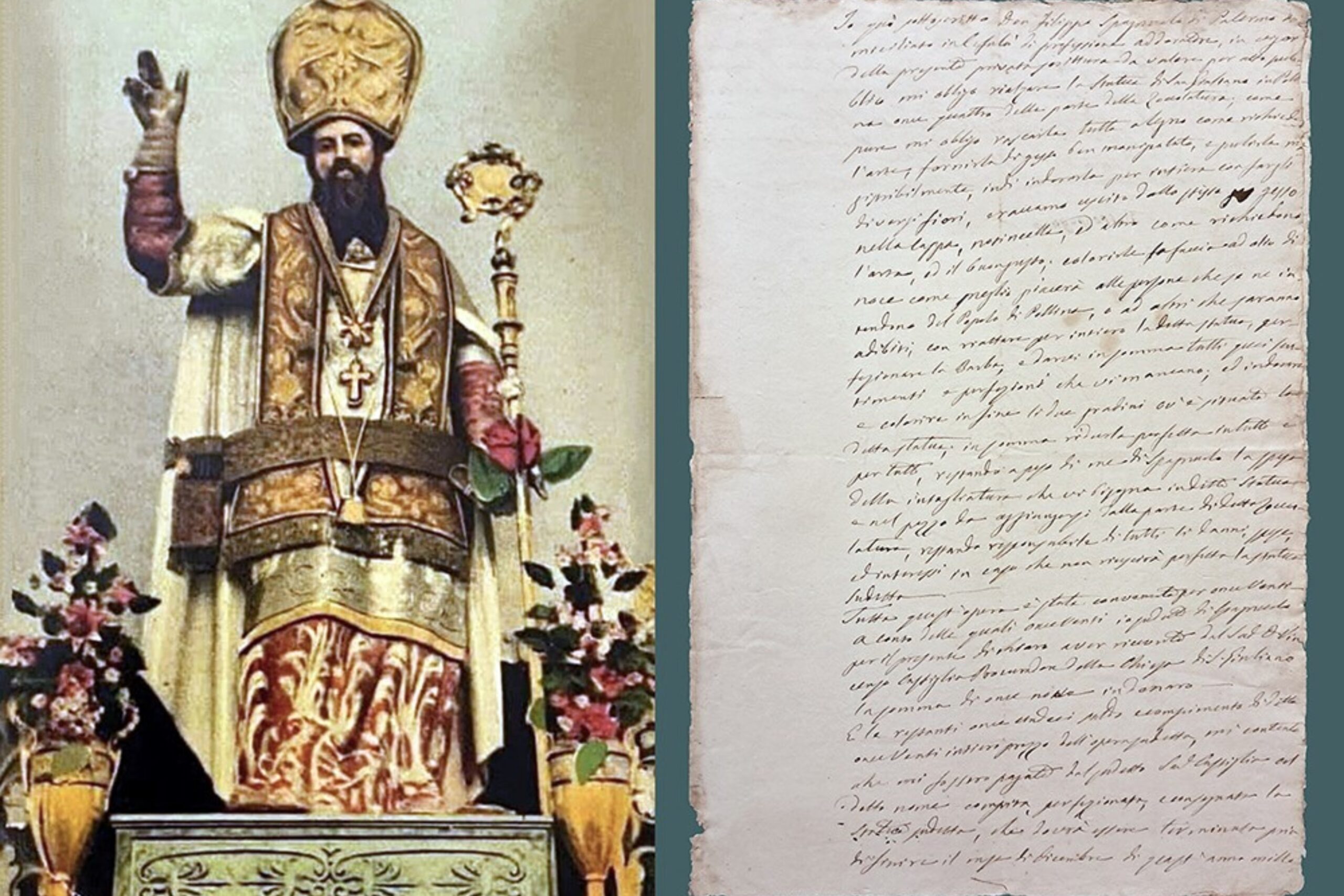

Dopo 165 anni di riposo tra antiche carte di famiglia, torna alla luce il contratto di restauro della statua di San Giuliano a Pollina.

Custodita tra i documenti della famiglia Atenasio-Martino Valdina di Rocca e Valdina a Cefalù, la scrittura privata, da valere quale pubblico atto, venne stipulata tra l’addoratore Don Filippo Spagnolo di Palermo e Don Vincenzo Castiglia, procuradore della Chiesa di San Giuliano in Pollina, ed è datata 28 novembre 1860.

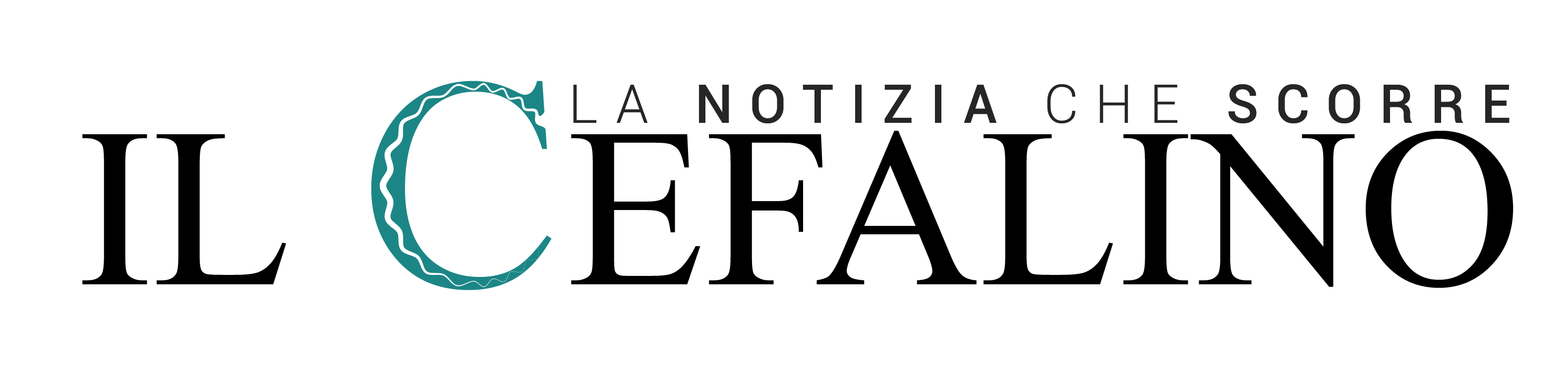

La statua di San Giuliano, attribuita recentemente dallo storico dell’arte prof. Salvatore Anselmo alla bottega dei Livolsi[i] e risalente al XVII secolo, fu sottoposta a un radicale intervento di restauro, così descritto dallo Spagnolo: “mi obbligo rialzare la statua di San Giuliano in Pollina once quattro dalla parte della zoccolatura; come pure mi obbligo rascarla tutta a legno come richiede l’arte; fornirla di gesso ben manipolato, e pulirla magistribilmente, indi indorarla per intiera con fargli diversi fiori, e raccamo uscito dallo stisso gesso, nella cappa, no tincella, ed altro come richiedono l’arte, ed il buongusto; colorirle la faccia ad olio di noce come meglio piacerà alle persone che se ne intendono del Popolo di Pollina, o ad altri che saranno adibiti, con riattare per intero la suddetta statua, perfezionare la barba, e darvi in somma tutti quei sentimenti e perfezioni che vi mancano; ed indorare e colorire in fine li due gradini cui è situata la detta statua”.

Tutte queste opere furono concordate per il prezzo di venti once, di cui nove anticipate e le restanti undici a compimento dei lavori che sarebbero terminati pria di finire il mese di dicembre di quest’anno milleottocentosessanta.

Purtroppo, nonostante le ricerche condotte a Pollina, non si è riusciti a reperire un’immagine della statua di San Giuliano antecedente ai lavori eseguiti da Filippo Spagnolo. La più antica immagine recuperata[ii], risalente agli anni Venti del secolo scorso, mostra la statua con tutte le guarnizioni della festa e con la cromia, sicuramente opera dello Spagnolo [N.d.A.], scomparsa durante i restauri del XX secolo.

Negli anni 1860-1861 Filippo Spagnolo si obbligò con la Chiesa Madre di Pollina per almeno altri due interventi: “per aver polizzato” una non meglio specificata statua e “per aver colorato la statua di San Francesco”[iii].

Ma chi era Filippo Spagnolo?

Filippo Spagnolo nacque a Palermo il 30 gennaio 1827 da Rosario Spagnolo (servidore, domiciliato in discesa giovenchi) e Rosa Montalbano. Fu battezzato il giorno stesso presso la Parrocchia di Santa Margherita alla Conceria e gli vennero imposti i nomi di Filippo, Giuseppe, Giovanni[iv]. Cresciuto in rua Formaggi, nel quartiere Santa Cristina, si formò come indoratore nella bottega della famiglia Campione. A diciannove anni, il 21 luglio 1846, sposò a Palermo Gaetana Campione, figlia dell’indoratore Giuseppe e di Giovanna Mauro[v].

Dal matrimonio nacquero a Palermo quattro figli: Rosario, Rosalia, Giuseppe e Giovanni[vi].

Dagli atti di matrimonio e nascite emergono legami d’amicizia e collaborazione con altri indoratori, come i testimoni di nozze Pasquale Cutrona e Francesco Picarella (residenti rispettivamente in rua Formaggi e via Giardinaccio), o i testimoni di nascita di Rosalia e Giuseppe: Calogero di Bernardo (residente in via Sant’Agostino), Agostino Stanizio (residente in via San Francesco) e Antonio Catalano (residente in via Butera).

Nei primi anni di matrimonio, la coppia visse a Palermo, dapprima in vico Cavallacci – via Visita Poveri, nel quartiere Sant’Agata, e intorno al 1850 in vico de’ Tintori, nel quartiere Santa Ninfa. Nel giugno 1857 morì Giovanni, all’età di appena due anni. Complice forse questo lutto, a partire dal 1857-1858 Filippo Spagnolo si trasferì a Cefalù, dove risiedette inizialmente nella strada Maddalena (oggi via Vanni), e successivamente al piano del Duomo, presso la casa dei baroni Atenasio-Martino Valdina di Rocca e Valdina.

È probabile che fu proprio grazie alla conoscenza con il barone Luigi Atenasio Battifora che Spagnolo si spostò a Cefalù. A Palermo, infatti, la sua abitazione in vico Cavallacci – via Visita Poveri si trovava a pochi passi dal palazzo Atenasio in piazzetta Santa Sofia, residenza del fratello di Luigi, il barone Giuseppe Atenasio Battifora di Montededero. A Cefalù nacquero altri quattro figli: Giovanni, Anna, Salvatore e Rosario[vii].

L’anno 1864 fu particolarmente doloroso per la famiglia: morirono infatti due figli. Salvatore, di un anno e quattro mesi, e Rosario, il primogenito, di diciassette anni, anch’egli indoratore, precipitato dalla rocca mentre si accingeva a catturare degli usignoli[viii]. Filippo Spagnolo si spense probabilmente a Palermo agli albori del Novecento[ix].

Tutti i figli maschi seguirono l’arte paterna.

- Giuseppe eseguì alcune opere a Palermo, Villarosa e Alimena.

- Salvatore nel 1900 emigrò a New York, dove visse fino alla morte come pittore-artista freelance.

- Rosario divenne celebre per aver decorato in Sicilia e fuori dall’isola, molte chiese e palazzi signorili. A Cefalù eseguì pitture nei palazzi Messina, Catalfamo, Atenasio-Martino Valdina, e nel 1889 realizzò le decorazioni del soffitto, delle pareti, del sipario e dei fondali del Teatro Comunale Vittorio Emanuele (oggi Teatro Salvatore Cicero). Lavorò inoltre presso il Seminario Vescovile affrescando, nel 1914, la cappella a finto mosaico. Nel 1908 fu nominato professore di ornato, decorazione e plastica ornamentale presso il Regio Istituto di Belle Arti di Palermo[x]. A Palermo lavorò nella decorazione di casa Ammirata in Via Roma[xi], eseguendo affreschi nel prospetto sotto la tettoia; lavorò anche a palazzo Moncada di Paternò[xii], dove, insieme a Salvatore Gagliano eseguì le decorazioni interne; in via Cavour affrescò insieme a Salvatore Gregorietti il Caffè Birreria Italia[xiii]. A Mazara del Vallo, tra il 1910 ed il 1914, decorò la basilica cattedrale. A Messina, nel 1925, realizzò gli affreschi, le tele e i disegni delle vetrate della Basilica di Sant’Antonio da Padova.

Il ritrovamento dell’inedito contratto di restauro della statua di San Giuliano a Pollina rappresenta un’importante testimonianza della produzione artistica e devozionale siciliana dell’Ottocento, portando nuova attenzione sulla figura dell’indoratore Filippo Spagnolo, finora poco conosciuto.

La ricerca, pur parziale e aperta a ulteriori sviluppi, ha contribuito ad arricchire la conoscenza della storia locale e dei circuiti artistici della Diocesi, offrendo anche uno sguardo sulla vicenda personale e familiare dell’artista.

L’opera dello Spagnolo, proseguita dai figli, evidenzia la continuità nella trasmissione delle competenze artigianali tra generazioni e il ruolo di questa bottega nella decorazione sacra e civile tra XIX e XX secolo. Ulteriori approfondimenti potranno meglio definire il profilo stilistico e il contributo della famiglia Spagnolo nel panorama artistico siciliano.

Salvatore Varzi

[i] Salvatore Anselmo, Pietro Bencivinni “magister civitatis Politii” e la scultura lignea nelle Madonie, “Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative Maria Accascina”, n. 1, Plumelia Edizioni, Bagheria 2009, p. 56

[ii] Si ringraziano Don Pietro Piraino, l’assessore Giuseppe Scialabba e la Parrocchia di Pollina per la ricerca ed il sig. Giovanni Giambelluca per la gentile concessione della fotografia pubblicata.

[iii] S. Anselmo, Pietro Bencivinni… cit., p. 267.

[iv] Dall’atto di nascita si rileva che venne dichiarato tardivamente nel mese di luglio perché il padre era assente da Palermo.

[v] Dall’atto di matrimonio risulta il nome del fratello di Gaetana, Antonino, anche lui di professione indoratore e apprendiamo anche il nome del nonno, Gioacchino. È verosimile che alla stessa famiglia Campione appartengano quei Gioacchino ed Onofrio che eseguiranno le dorature per il carro di Santa Rosalia nel 1854 e nel 1858. Cfr. P. Palazzotto, ad vocem, in Arti Decorative in Sicilia Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, voll. II, Palermo 2014, I, p. 98.

[vi] Rosario Spagnolo, indoratore, nato a Palermo il 25-04-1847 (vico Cavallacci); Rosalia Spagnolo, nata a Palermo il 23-05-1850 (vico de’ Tintori); Giuseppe Spagnolo, indoratore, nato a Palermo l’8-10-1852 (vico de’ Tintori); Giovanni Spagnolo, nato a Palermo il 15-06-1855 (vico de’ Tintori);

[vii] Giovanni Spagnolo, nato a Cefalù il 19-04-1858 (via Maddalena); Anna Spagnolo, nata a Cefalù l’1-03-1860 (Piano del Duomo); Salvatore Spagnolo, nato a Cefalù il 14-10-1862 (Piano del Duomo); Rosario Spagnolo, indoratore, nato a Cefalù il 24-04-1865 (Piano del Duomo). Dalle ricerche risulta inoltre un ultimo figlio, di nome Salvatore, indoratore, nato in località ancora ignota, intorno al 1867-1870.

[viii] Pietro Saja, «Per un nido di rusignolo morì Saro Spagnolo», Il Corriere delle Madonie, maggio 2000, pp. 3-4.

[ix] Ulteriori indagini sono in atto presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile di Palermo.

[x] Bollettino d’Arte del Ministero della P. Istruzione, Anno II, 1908, Serie I, Fasc. III (marzo).

[xi] F. P. Rivas, Casa Ammirata – Via Roma a Palermo, in L’Architettura italiana: periodico mensile di costruzione e di architettura pratica, anno VII, n. 10, Torino, luglio 1912, pp. 110-111.

[xii] A. Zanca, Palazzo Paternò – Via Roma in Palermo, in L’Architettura italiana…, anno VIII, n. 6, Torino, marzo 1913, pp. 70-71.

[xiii] A. M. Ruta, G. Valdini, Salvatore Gregorietti: un atelier d’arte nella Sicilia tra ‘800 e ‘900, Skira, Milano 1998, p.97.

Lascia un commento